Aborto: la storia di Mona Eltahawy

In occasione del 28 settembre, Giornata internazionale per l’aborto sicuro, la giornalista e attivista egiziana americana Mona Eltahawy condivide per la prima volta la sua storia.

Mona Eltahawy, 53 anni, nel 2011 si trovava in Piazza Tahrir per seguire la rivoluzione egiziana durante la primavera araba, quando la polizia antisommossa l’ha arrestata, aggredita e abusata sessualmente. Dopo questo episodio, che ha segnato il suo percorso di attivismo, ha trascorso l’ultimo decennio a occuparsi di politica e femminismo, scrivendo per il New York Times e diverse altre testate, apparendo in telegiornali e talk show e pubblicando libri. Ha fondato il movimento #MosqueMeToo per le donne musulmane vittime di violenza nei luoghi di culto, ma soprattutto si è guadagnata la reputazione di dire al patriarcato e ai suoi “fanti” – come definisce le donne bianche che credono nel femminismo “educato” – di “andare a farsi fottere”, letteralmente.

Il suo linguaggio spesso volgare e le sue esternazioni senza filtri, le sono costati persino episodi di censura, ma per Mona Eltahawy il tempo dell’educazione è finito quel giorno in Piazza Tahrir.

Per poter esprimere liberamente le sue opinioni più forti ha fondato The feminist giant, un servizio gratuito di newsletter in cui raccoglie e commenta notizie di “patriarchal fuckery” e resistenza femminista.

Lunàdiga convinta, senza figli per scelta, in occasione del 28 settembre, Giornata internazionale per l’aborto sicuro, ha deciso di raccontare la sua storia personale con l’aborto e del perché le ci sia voluto molto tempo – e altrettanto coraggio – per riuscire a scriverla.

Condividiamo le sue parole, anche per tutte quelle donne che non hanno ancora trovato le loro.

«Venticinque anni fa ho avuto un aborto “illegale” in Egitto e quattro anni dopo ho avuto un aborto “legale” negli Stati Uniti. Uso le virgolette perché rifiuto il tentativo dello Stato di controllare il mio utero. Respingo il suo potere di dichiarare ciò che è “legale” o “illegale” quando si tratta dei miei aborti. Lo Stato può andare a farsi fo**ere con le sue opinioni su ciò che posso e non posso fare con il mio utero. Quel controllo mi appartiene.

Non sono stata violentata. Non ero malata. Le gravidanze non rappresentavano una minaccia per la mia vita. Non avevo già avuto figli. Non volevo essere incinta. Non volevo avere un figlio. E così ho avuto due aborti.

Sono felice di aver abortito. Mi ha dato la libertà di vivere la vita che ho scelto. Eppure, non ne ho mai scritto prima.

Come mai? Perché ho potuto mettere a rischio la mia sicurezza e la mia vita scrivendo articoli su un regime sostenuto dai militari ma non riuscivo a scrivere dei miei aborti? Sono anni che tento di scrivere questo saggio. Non sono coraggiosa? Mi sono fatta questa domanda, che è diventata una provocazione che poi ho respinto con una lunga lista di “prove” del fatto che coraggiosa lo sono davvero.

Sicuramente sono coraggiosa: sono tornata in Egitto dopo che lì la polizia antisommossa mi aveva rotto le braccia e mi aveva aggredito sessualmente.

Sicuramente sono coraggiosa: una notte, in una strada densa di gas lacrimogeni e morte, mi sono fermata sulla barricata di una protesta, scattando foto alla polizia antisommossa che ci sparava e ogni volta che sparavano non ero sicura se fossero munizioni vere o proiettili rivestiti di gomma, eppure ignorai la voce nella mia testa che mi diceva che era saggio voltarsi e andarsene. Ho scelto quella che pensavo fosse impavidità, ma forse era avventatezza, un tratto che spesso è sinonimo di coraggio nel mio lessico.

Sicuramente sono coraggiosa: per anni, come giornalista per diverse testate giornalistiche, ho denunciato le violazioni dei diritti umani del regime egiziano. Il regime mi conosceva per nome, mi ha messo sotto controllo il telefono e mi ha fatto seguire. Ha mandato la sua polizia antisommossa a spezzarmi le braccia e ad aggredirmi sessualmente. La sua intelligence militare mi ha bendata e interrogata. Quello stesso regime mi ha preso di mira con lo spionaggio informatico e mi ha messo sulla prima pagina di un giornale che mi ha definito “attivista sessuale”, un eufemismo per “puttana”.

Visto? Sono coraggiosa!

Allora perché io, Mona Eltahawy, una donna nata in Egitto da una famiglia musulmana, non ho potuto scrivere un saggio a mio nome, in cui dire apertamente e senza vergogna che ho avuto due aborti, che sono contenta di aver avuto quei due aborti e che se fossi rimasta di nuovo incinta avrei fatto un altro aborto perché non volevo avere figli? Perché ho potuto mettere a rischio la mia sicurezza e la mia vita scrivendo articoli su un regime sostenuto dai militari ma non potevo scrivere sui miei aborti?

La risposta semplice: è perché ho riconosciuto che era immensamente più rischioso scrivere dei miei due aborti piuttosto che affrontare un regime, che avrebbe potuto uccidermi 10 anni fa in quella strada soffocante di gas lacrimogeni e morte. La risposta più complicata… come canta Billie Holiday, “Il difficile, lo farò subito. L’impossibile richiederà un po’ di tempo”.

Il privato è politico, ovviamente. Da dove vengo io, il privato è più pericoloso del politico.

Vengo da un paese con il più alto numero di donne e ragazze al mondo i cui genitali sono stati tagliati in nome del controllo della sessualità femminile. E così, il ca**o è personale e politico e le sue conseguenze lo sono specialmente.

Forse non ho scritto dei miei aborti perché quando mi sono svegliata il giorno del mio primo aborto, ero convinta che sarei morta come punizione – per aver fatto sesso e poi per essere rimasta incinta e poi per aver abortito. Il giorno poi è diventato un conto alla rovescia per la mia morte. Parlavo alla gente con un occhio all’orologio pensando “tra sette ore morirò”.

Mentre il mio ragazzo – un uomo gentile, dolce e amorevole che è stato con me prima e subito dopo l’intervento – mi accompagnava in clinica, gli ho chiesto di fermarsi in una libreria in modo da poter acquistare una copia del Corano, gli ho chiesto di darla alla mia famiglia dopo la mia morte insieme al messaggio che li amavo; non “se” morirò – “dopo” che sarò morta. Quando mi sono ripresa dall’anestesia, il mio ragazzo mi teneva la mano. La prima cosa che gli ho detto è stata “Sono viva?”

Non ho mai voluto scrivere nulla di tutto ciò perché avrebbe alimentato la merda che dicono gli s*ronzi antiaborto per terrorizzarci di una procedura medica che è più sicura del parto.

Ma quando l’aborto è “illegale” è traumatico.

Il privato può essere più pericoloso del politico, e forse più oppressiva della tirannia di un regime sostenuto dai militari in Egitto o dei fanatici religiosi in Texas, è la più grande tirannia quotidiana del “Cosa dirà la gente?”.

Sono stata fortunata perché quando ho scoperto di essere incinta, il cugino del mio ragazzo mi ha consigliato un medico ostetrico/ginecologo al Cairo che praticava aborti nella sua clinica.

Sono stata fortunata perché ho potuto permettermi la procedura. Criminalizzare l’aborto non lo sradica né lo rende raro. Lo rende solo pericoloso e spesso mortale per le persone più povere e vulnerabili che possono rimanere incinte.

E forse è perché dopo il mio secondo aborto, che era “legale” e non mi ha spinto in un conto alla rovescia per la mia morte, io e mio marito abbiamo avuto un litigio durante il quale mi ha chiamata “t*oia”, e ho saputo poi, a un mese dal nostro matrimonio, che era finita tra noi e che lo avrei lasciato; non “se” ma “quando”.

E ancora, sono stata fortunata. Era il 2000 a Seattle. Non ho dovuto guidare per miglia per accedere alle procedure per l’aborto. Non ho dovuto prendermi del tempo libero che non potevo permettermi dal lavoro o trovare un alloggio perché non c’era una clinica nella mia città. Dall’anno in cui ho avuto il mio secondo aborto, molte di queste difficoltà sono diventate sempre più realtà per le donne incinte nelle città del sud degli Stati Uniti. Molto prima che il Texas vietasse l’aborto e offrisse una ricompensa di 10.000 dollari per coloro che denunciano gli aborti, la Roe vs Wade aveva smesso di essere una realtà per le donne nere, mulatte e povere.

Quando avevo 19 anni – dieci anni prima del mio primo aborto – stavo facendo da babysitter al neonato di una professoressa nel suo ufficio all’università che stavo frequentando in Arabia Saudita quando lei e un gruppo di sue amiche, tutte donne arabe e musulmane, hanno dato via alla conversazione più straordinaria che abbia mai sentito sull’aborto. Ogni donna – tutte professoresse – aveva condiviso quanti aborti aveva avuto, alcune avevano anche aggiunto quale contraccezione aveva fallito, e che le aveva portate a una gravidanza indesiderata. Di nuovo, ovviamente, si trattava di tutte donne privilegiate che potevano permettersi l’accesso a un aborto sicuro nei loro vari paesi di nascita, che criminalizzavano la procedura con rare eccezioni, sia per stupro che per la vita della madre.

Avrei voluto avere un gruppo di amiche così con cui condividere i miei aborti quando sono avvenuti. C’era amore e cameratismo in quell’ufficio e nessun giudizio mentre ogni donna condivideva storie, anche se si trattava di due o tre o più aborti.

Condividevano apertamente e parlavano dell’aborto come se fosse la cosa normale che in realtà è. Sentire le donne parlare dei loro aborti lo ha normalizzato. E questo è il punto: l’aborto è normale.

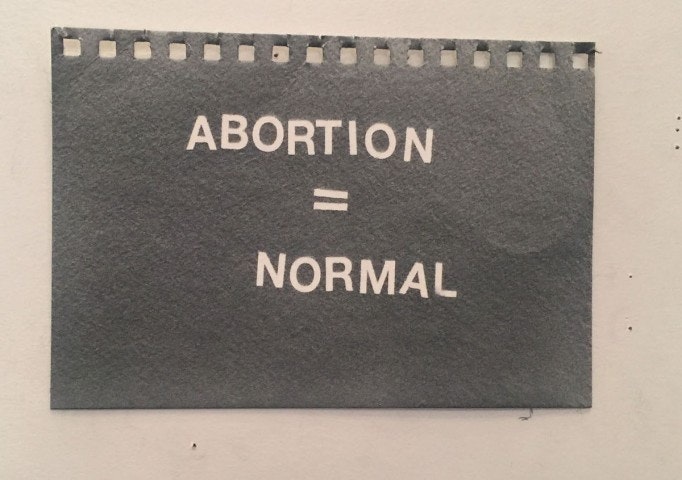

Betty Tompkins, Abortion = Normal, 2019, via artnews.com

La cosa più vicina che ho sperimentato a una rete di condivisione così calorosa e amorevole è arrivata a una mostra a New York City poco prima della pandemia chiamata Abortion is Normal, co-curata da Jasmine Wahi e Rebecca Pauline Jampol. La mia cara amica, l’artista Nadine Faraj, me ne ha parlato perché partecipava anche lei con una sua opera. E lì alla mostra ho conosciuto una nuova amica, l’artista Jaishri Abichandani, che ha esposto “The Diamond at the Meeting of My Thighs”. (…)

Per quanto io ami quest’opera, la spiegazione di Jashir per il suo altro lavoro sull’aborto è stata il miglior pugno nello stomaco che avessi mai avuto.

“Ho esplorato il tema dell’aborto in un’altra opera chiamata Santuario della dea dell’aborto, che ho realizzato per benedire tutte le donne che hanno scelto sé stesse”. Ha detto che io ho scelto me stessa. Questo è esattamente il motivo per cui ho avuto due aborti. Ed eccomi finalmente a dirlo.

So che le professoresse potevano condividere tra loro le loro storie di aborto perché ognuna di loro era una donna cisgender, eterosessuale, sposata con un uomo dal quale aveva avuto figli. Quelle di noi provenienti da paesi che criminalizzano l’aborto, che intendono punirci per aver osato prendere possesso dei nostri corpi e del nostro desiderio sessuale al di fuori delle norme, che controllano i nostri corpi e ci puniscono per il sesso al di fuori del matrimonio, avrebbero bisogno di conversazioni così. E spetta a quelle di noi che possono parlare. Non tutte possono parlare e sopravvivere.

E così eccomi finalmente ad accettare il mio coraggio per la me stessa più giovane che non aveva nessuno con cui parlare dei suoi aborti; per chiunque riconosca che il proprio aborto è considerato particolarmente vergognoso o oltraggioso perché non segue le poche narrazioni sull’aborto accettabili.

Questo saggio è atteso da tempo. Lo devo da tempo a coloro che mi assomigliano e che raramente si vedono nelle narrazioni sull’aborto. L’anno scorso, mi è stato chiesto di recensire il potente You’re the Only One I’ve Told: The Stories Behind Abortion della dottoressa Meera Shah, in cui l’autrice condivide le narrazioni personali di persone che hanno abortito ma che raramente, se non mai, l’hanno detto a qualcuno. La dottoressa Shah, una medica di famiglia che attualmente presta servizio come direttrice medica di Planned Parenthood Hudson Peconic a New York, è di origine asiatica meridionale e tre delle persone di cui condivide le storie di aborto provengono anch’esse da famiglie dell’Asia meridionale, una delle quali è musulmana. Ho recensito con entusiasmo il libro della dottoressa Shah perché le narrazioni sono vitali e perché è una delle poche dottoresse di colore che conosco che scrivono apertamente sulla fornitura di cure per l’aborto. Ma mi sentivo una codarda perché io dovevo ancora condividere le mie storie, specialmente quando le tre donne di origine sud-asiatica hanno detto alla dottoressa Shah che non vedere più donne della loro origine etnica nelle narrazioni sull’aborto rendeva i loro aborti più solitari e più difficili.

Non sono coraggiosa? Sì, lo sono. Ma il coraggio appassisce e appassisce quando non è messo alla prova, come i muscoli che hanno bisogno di pesi maggiori.

E così mi sfido a dire/scrivere le cose che mi spaventano di più e che ho evitato di dire/scrivere, e accetto il coraggio. Sempre, sempre, le cose che mi spaventano di più al solo pensiero, sono quelle di cui ho più bisogno.

L’aborto è normale.

Ricordalo mentre celebriamo la Giornata internazionale dell’aborto sicuro il 28 settembre.

E ricorda che le donne che conosci l’hanno avuto, anche se non te l’hanno (ancora) detto. Una donna su quattro ha abortito, me compresa».

– –

Traduzione a cura della redazione, leggi l’articolo originale su The Feminist giant

Link utili

Una recensione del libro You’re the only one ive told, di Meera Shah